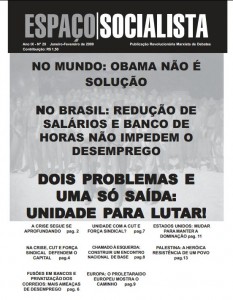

Jornal 29: Janeiro/Fevereiro de 2009

8 de fevereiro de 2009

Os textos deste jornal se concentram nos principais acontecimentos da luta de classes como a posse de Barack Obama nos Estados Unidos, o aprofundamento da crise econômica e as consequências para os trabalhadores. Outro acontecimento no plano internacional foi o genocídio contra o povo palestino na faixa de Gaza.

Achamos importante destacar as recentes mobilizações ocorridas na Europa e que abrem a possibilidade do questionamento da política de ataque aos direitos dos trabalhadores.

Sentimos a necessidade de ser convocado um encontro nacional de base que reúna trabalhadores e trabalhadoras para discutir formas de combater o desemprego e defender os direitos que estão sob ameaça do governo e da burguesia.

Ou leia as matérias online:

- A crise econômica segue se aprofundando

- Desemprego ameaça trabalhadores. Força Sindical e CUT se aliam aos patrões para defender o Capital

- Fusões de bancos provocarão mais desemprego

- Governo Lula quer privatizar os Correios

- Unidade com CUT e Força Sindical?

- Um chamado à esquerda: unidade para construir uma saída dos trabalhadores

- O proletariado europeu mostra o caminho

- Estados Unidos: muda o chefe, mas o inimigo é o mesmo

- Palestina: a heróica resistência de um povo

A crise econômica segue se aprofundando

o estágio atual da crise

Ao final do ano de 2008 o mundo estava entrando numa forte crise econômica. A imprensa burguesa em peso passou a falar em crise. O mito da invulnerabilidade do capitalismo caiu por terra com impressionante velocidade. Governantes do mundo inteiro fizeram reuniões, emitiram declarações com ar preocupado, anunciaram medidas de emergência, lançaram “pacotes de ajuda” de centenas de bilhões de dólares para salvar os bancos e o sistema financeiro da bancarrota. Subitamente, descobriu-se que o “livre mercado” não é capaz de regular a si mesmo e o Estado precisa intervir. Analistas passaram a falar na pior crise desde 1929, quando teve início a Grande Depressão. Surgiu a ladainha da “falta de confiança”, da “falta de regulação”, da “ganância excessiva”, etc. A crise chegou também ao senso comum. De agora em diante, na boca do povo, tudo “é culpa da crise”.

Na realidade, a crise é um produto inevitável do próprio funcionamento da economia capitalista. Não se trata de “falta de confiança”, “falta de regulação”, “ganância excessiva”, etc. O problema não está no “modelo de desenvolvimento”, que pode ser neoliberal ou desenvolvimentista-keynesiano, está na própria essência do modo de produção capitalista. A crise é uma expressão dos limites internos do sistema, de sua incapacidade de realizar a mais-valia gerada na produção e de sua necessidade de destruir forças produtivas (fechar fábricas, demitir trabalhadores ou mesmo destruir populações inteiras e recursos materiais por meio da guerra) para reiniciar o ciclo de acumulação. Ao contrário do que diz o pensamento vulgar da imprensa burguesa, a crise é parte essencial do mecanismo interno da economia capitalista e portanto a sua aparição de tempos em tempos é um fenômeno inevitável.

Por enquanto, ainda não se produziu o deslizamento para a depressão, nem muito menos qualquer sinal da recuperação sonhada pelos capitalistas, que na verdade pode estar bastante distante, de modo que a crise pode se estender sob a forma de uma recessão prolongada. Nesse meio tempo a burguesia procura manter suas taxas de lucro promovendo demissões, rebaixamento de salários, retirada de direitos e benefícios, corte de serviços públicos. A luta de classes ainda não se manifestou com toda sua agudeza. A reação da classe trabalhadora mundial tem sido desigual. Na sua maior parte, os principais instrumentos de luta da classe, partidos e sindicatos, permanecem controlados por direções abertamente dispostas a colaborar com a burguesia e jogar o custo da crise nas costas do proletariado.

Na Europa, já acontecem fortes greves e mobilizações contra os ataques do capital. No Brasil, a crise chegou ao senso comum e já está na boca do povo, mas a classe trabalhadora não compreende a crise. Para os trabalhadores, ela se parece com uma peste, uma epidemia, cujo contágio ameaçador é totalmente aleatório e só se pode combater rezando para que permaneça distante. A burguesia tenta ganhar ideologicamente os trabalhadores com seu discurso de que “não há alternativa” e tudo que se pode fazer é apertar os cintos e esperar a crise passar. Naturalmente, são os trabalhadores que vão apertar os cintos. E não vão poder contar com o apoio do Estado, que vai precisar tirar cada vez mais dinheiro da educação, da saúde e dos serviços públicos para financiar os “pacotes de ajuda”.

As saídas da burguesia

A crise atual está no estágio de uma recessão mundial em aprofundamento. A burguesia procura neste momento evitar que a recessão se transforme em depressão. Para isso, a classe dominante recorre ao socorro do Estado, que tanto nos centros imperialistas como na periferia está injetando “pacotes de ajuda” que totalizam trilhões de dólares na economia capitalista.

A política do Estado burguês de injetar dinheiro na economia está longe de poder trazer uma solução definitiva para o problema. Assemelha-se a uma tentativa de apagar um incêndio jogando mais gasolina no fogo. Não é preciso ser expert em economia para perceber que há algo muito errado com os tais pacotes de ajuda, como o plano recentemente anunciado por Obama de injetar mais US$ 819 bilhões na economia estadunidense. A simples intuição basta para demonstrar que a solução não pode ser assim tão fácil. Se está ao alcance do Estado produzir tão facilmente dinheiro à vontade e em quantias tão mastodônticas, porque isso não é feito de modo corriqueiro?

A resposta é que na verdade não é tão fácil assim produzir dinheiro, pois isso tem conseqüências. O poder conferido ao Estado para emitir moeda não pode ser usado indiscriminadamente, pois isso ameaça a própria função da moeda como medida de valor. A burguesia não o ignora, por isso só recorre a tal medida apenas em situações de emergência extrema. O fato de que todos os Bancos Centrais do mundo estejam fazendo a mesma coisa neste momento é mais um indício da seriedade da crise em andamento.

A moeda precisa estar lastreada em alguma riqueza real, sem o quê se converte em simples papel sem valor. Os BCs do mundo inteiro estão emitindo trilhões de dólares que correspondem a papel sem valor, na expectativa de que alguma riqueza real possa vir a ser gerada, ou na linguagem da economia burguesa, de que haja uma “retomada do crescimento”. Nesse meio tempo, o dinheiro que sai dos BCs é contabilizado como dívida pública, ou seja, dívida que o Estado terá que cobrir de alguma maneira, seja cobrando impostos, seja cortando dos serviços públicos; em ambos os casos, tomando dos trabalhadores. Em última instância, como toda riqueza real em qualquer sociedade é produzida pelo trabalho humano, a classe capitalista e seu Estado terão que intensificar brutalmente a exploração para recuperar o valor nominal emitido sob a forma de moeda sem valor. Caso isso não seja feito num intervalo de tempo suficientemente curto, a crise pode se desdobrar numa desvalorização drástica da moeda, ou seja, numa inflação desenfreada.

Paradoxalmente, os detentores de capital no mundo inteiro estão neste momento buscando “refúgio” na “segurança” dos títulos do tesouro estadunidense. O dinheiro que sai das bolsas de valores do mundo inteiro, provocando sua queda, está sendo investido em dólares, o que produz a valorização artificial dessa moeda. O dólar está sendo mantido artificialmente valorizado, justamente no momento em que o endividamento suicida dos Estados Unidos, com os trilionários pacotes de ajuda do governo, amplia o risco de corrosão estrutural do valor da principal moeda mundial. Em outras palavras, o capitalismo está se tornando refém da capacidade do imperialismo estadunidense de cobrir sua dívida por meio do saque sobre a classe trabalhadora mundial.

Os limites do capital

A crise atual não é produto apenas do esgotamento de mais um ciclo periódico (como o ciclo anterior que se encerrou em 2000 com a quebra da NASDAQ), mas da crise estrutural do sistema que emperra a acumulação capitalista pelo menos desde o início da década de 1970. A crise estrutural tem sido contornada pelo deslocamento da produção material para países periféricos de mão-de-obra barata (tigres asiáticos, e mais recentemente, China e Índia), combinado com movimentos de expansão do crédito, endividamento do Estado, das empresas e dos consumidores e desregulamentação dos instrumentos financeiros.

Esse duplo movimento de superexploração/financeirização expressa uma dificuldade crescente do capital para continuar se reproduzindo. Há um estreitamente crescente das margens internas intransponíveis do próprio sistema capitalista. O impulso da concorrência obriga as empresas a incorporarem tecnologia e aumentarem a produtividade, produzindo mais em menos tempo de trabalho. Ao produzir mais em menos tempo, as empresas podem dispensar a força de trabalho humana. O desemprego tecnológico estrutural de massa se tornou rotina em todos os países. Ao demitir trabalhadores, as empresas diminuem a quantidade de consumidores aptos a comprar aquilo que produziram. Sem compradores para as mercadorias, não se fecha o ciclo de realização do valor gerado na produção.

Quando não há meios de realizar o capital, a solução é simplesmente destruí-lo, ou seja, fechar as empresas, imobilizar as máquinas, demitir mais trabalhadores, obrigá-los a trabalhar por salários mais baixos. Isso só faz aumentar o problema da falta de consumidores, agravando a crise e precipitando um círculo vicioso. Essa contradição está na raiz de todas as crises econômicas. Para cada ciclo que se encerra o capitalismo tenta encontrar uma saída. A “civilização do automóvel”, o consumismo do estilo de vida estadunidense, a indústria da informática foram saídas desse tipo, bem como recentemente a especulação com empresas de internet ou com imóveis.

Ainda não despontou no horizonte a próxima aposta do capital para tentar contornar a crise. As alternativas estão cada vez mais escassas. Sem a novidade de um novo ramo da produção, a saída pode estar na pura e simples destruição. No limite, uma das formas de encontrar um consumidor capaz de realizar o capital é obrigando os Estados capitalistas a entrarem em guerra, mobilizando os meios de produção para a destruição e gerando a necessidade da reconstrução. É deste limite que estamos nos aproximando.

As ameaças no horizonte

O sistema capitalista carece de coordenação racional e centralização. Não há um “Estado mundial” do sistema do capital capaz de planejar seus passos. Por mais que a superpotência estadunidense se candidate a exercer esse papel, prevalece a existência de uma articulação hierárquico-conflitiva entre as diversas seções nacionais do capital global. As diversas burguesias nacionais (ou burocracias como a da China) perseguem seus próprios interesses particulares em aberta rivalidade entre si e com os Estados Unidos. O imperialismo europeu penetra na América Latina, a Rússia se volta para uma política nacionalista de grande potência, a China desponta com força no cenário geopolítico; tudo isso expressa a contradição entre um único sistema sócio-econômico mundial e a existência de diversos Estados nacionais enquanto estruturas de controle político.

Na última oportunidade em que o sistema se defrontou com dificuldades tão dramáticas, por ocasião da Grande Depressão da década de 1930, não houve política do Estado capaz de produzir uma recuperação por meios puramente econômicos. Ao contrário do que dizem os apologistas burgueses e repetem os desinformados (e os mal-intencionados) papagaios da esquerda reformista, não foram o “New Deal” rooseveltiano ou os sortilégios keynesianos que salvaram a economia capitalista naquela conjuntura. Depois do crash da bolsa de 1929, a economia dos Estados Unidos havia desabado novamente em 1938. O sistema só pôde sobreviver graças à destruição provocada pela II Guerra Mundial.

A destruição é essencial para a economia capitalista. A tendência irrefreável de centralização em direção à formação de grades monopólios e grandes impérios econômicos necessariamente aponta para a destruição dos concorrentes menores e mais fracos. É preciso destruir periodicamente grandes quantidades de vidas humanas, de recursos materiais, de fábricas, edifícios, infra-estrutura, forças produtivas, enfim, para que a acumulação de capital possa se reiniciar. A barbárie de Auschwitz e Hiroshima constitui exemplo indelével da loucura destrutiva a que o capitalismo pode precipitar a humanidade em nome da reprodução ampliada do valor.

Dentro da atual correlação de forças entre as potências imperialistas, a resolução dos conflitos em curso por meio de uma III Guerra Mundial é improvável devido à ameaça concreta de destruição mútua assegurada por arsenais nucleares e outras armas de destruição em massa largamente disseminadas. Entretanto, mesmo conflitos localizados, como uma invasão estadunidense ao Irã, trazem consigo o espectro de uma barbárie intolerável.

Ao invés de uma Guerra Mundial clássica entre grandes Estados imperialistas, está em gestação uma guerra mundial do capital contra os trabalhadores por meio de diversas formas como a “guerra ao terror”, a “guerra às drogas”, a satanização dos países do “eixo do mal” e de todo e qualquer movimento de resistência (doravante alcunhado de “terrorista”); e no plano interno, o renascimento da xenofobia e do neonazismo, a fascistização social, a repressão policial, a criminalização dos protestos e da luta social, as restrições às liberdades democráticas, a destruição dos instrumentos sindicais e políticos da classe trabalhadora, a perseguição aos ativistas, a censura à informação e o bloqueio ideológico contra o pensamento divergente.

A guerra é a alternativa para salvar o imperialismo estadunidense e o capitalismo como um todo. Cabe por sua vez aos trabalhadores lutar para construir uma outra forma de sociedade, livre das crises, das guerras, da miséria, das catástrofes ambientais, da degradação cultural e humana, que só pode ser uma sociedade socialista.

Desemprego ameaça trabalhadores. Força sindical e CUT se aliam aos patrões para defender o capital

Depois de negar que a crise fosse atingir o Brasil, os empresários, os governos federal (PT) e estaduais (PSDB, PT, PMDB, etc), e a mídia, passaram rapidamente ao discurso oposto. Agora, sobre o que mais falam é da crise.

Mas não fazem isso para elucidar as verdadeiras causas, pois não podem admitir que se trata de uma crise do capitalismo – sistema no qual eles são a classe dominante e, portanto, os maiores culpados. O objetivo dessa campanha ideológica é justificar as ajudas bilionárias do Estado aos empresários, e o enorme desemprego como conseqüências automáticas da crise.

O governo Lula já concedeu mais de R$ 350 bilhões aos bancos e empresários através da diminuição dos depósitos compulsórios. Também ordenou aquisições – via Caixa Econômica e Banco do Brasil – das fatias podres de médios bancos e deu isenções de impostos a setores como montadoras, agro-negócio e outros. Além disso, criou o maior programa de empréstimos às empresas da história do Brasil. Através do BNDES, as empresas e bancos poderão pegar dinheiro com a metade da taxa de juros cobrada pelo mercado, bem como usufruir de prazos prorrogáveis por quantas vezes quiserem. São mais R$ 130 bilhões disponíveis para as empresas.

É uma ironia que seja justamente o PT a fazer de tudo para tentar salvar o capitalismo no Brasil, partido este que criticava duramente (e com razão) o governo FHC por ter doado, anos atrás, R$ 10 bilhões para os bancos através do PROER.

No mesmo sentido segue o Pacote da Habitação no qual, além de conceder isenções de impostos para as construtoras, o governo pretende comprar casas que as construtoras não conseguem vender e financiá-las aos trabalhadores, fazendo com que se crie uma nova bolha imobiliária – desta vez bancada pelo Estado –, o que pode ter conseqüências graves em um curto espaço de tempo, como nos EUA.

Todo esse montante – e com certeza o governo disponibilizará ainda mais – está sendo retirado do Estado, e certamente será cortado do orçamento das áreas sociais como saúde, educação, funcionalismo público, além do aumento das Dívidas Interna e Externa.

Mas, que ninguém se engane, todas essas medidas, apesar de custarem muito ao Estado, são apenas paliativos muito frágeis que podem diminuir a intensidade da hemorragia momentaneamente, mas não por muito tempo.

Não se pode prever quanto tempo a crise ainda vai durar, nem sua profundidade, mesmo porque está apenas em seu início. Mas os dados apontam claramente uma recessão no horizonte, com possibilidade até mesmo de uma depressão, dependendo do que aconteça nos países centrais.

Por isso, a outra ponta da tesoura que atinge duramente os trabalhadores é o desemprego em massa. Os dados de dezembro espantaram bastante – próximo de 1 milhão de demissões –, mas os deste primeiro trimestre tendem as ser iguais ou piores.

Podemos afirmar que o centro da conjuntura são as ações dos empresários e do governo para jogar as conseqüências da crise para os trabalhadores.

Ao mesmo tempo, assistimos a uma grande onda de fusões e aquisições, bem como a diversificação de investimentos feitos pelas empresas, buscando áreas menos afetadas ou mais promissoras para o futuro. Assim, a Vale do Rio Doce, ao mesmo tempo que demite, aumenta sua participação na exploração de petróleo, de olho na reserva do pré-sal. Esse é um sinal de que estas empresas não estão tão “mal das pernas”, mas sim querem manter ou aumentar seus lucros exorbitantes.

As saídas do capital e sua lógica

Os argumentos da patronal para jogar os custos da crise sobre os trabalhadores – com demissões, redução de direitos e cortes no orçamento social do Estado – são os de que a queda da produção é uma decorrência natural da queda da demanda, e o desemprego é uma conseqüência da queda da produção. Portanto, o desemprego é inevitável, a não ser que o mercado se reaqueça. Tudo muito simples. Quem em sã consciência questionaria tão realista argumento?

No entanto, escondem que o verdadeiro problema para um reaquecimento da economia é que os rendimentos dos trabalhadores e da classe média vêm decaindo ao longo do tempo, fruto da concorrência agora globalizada e do avanço tecnológico. O consumo de massas só se sustentou nos últimos anos devido à hipertrofia do crédito. Mas esse recurso revelou seu esgotamento pelo simples fato de que ninguém pode se endividar pela vida inteira, sem ter a real capacidade de pagar.

Uma vez que desmoronou a pirâmide de crédito fácil e irreal, as empresas estão fazendo de tudo para manter seus lucros, adequando sua produção ao consumo real observado.

Os economistas burgueses apresentam as coisas como se os interesses de lucro do capital fossem algo natural, existentes desde sempre, e não pudessem ser questionados.

Mas esse mesmo raciocínio também pode ser interpretado de outra maneira. E se as empresas baixassem os preços das mercadorias mais necessárias? E se aumentassem os salários e os direitos ? Ou uma saída ainda mais “criativa”: e se fizessem as duas coisas ao mesmo tempo? Dessa forma, haveria automaticamente um aumento da procura, principalmente dos bens de primeira necessidade. E não seria necessário demitir ninguém.

Mas os empresários logo rebatem que se as empresas baixassem os preços, ou aumentassem os salários, seu lucro cairia, o que as tornaria inviável. Mas inviável para quem? Para os capitalistas, é claro, pois partindo das necessidades dos trabalhadores – que são ao mesmo tempo os que de fato produzem –, é claro que elas não se tornariam inviáveis.

O problema então que não deve ser questionado é o direito das empresas ao maior lucro possível! Nesta lógica tudo, até mesmo a produção dos bens de consumo mais necessários, os empregos e a própria sociedade, só podem existir se derem lucro!

Ora, o nível de profundidade da crise e o avanço da tecnologia exigem que se rompa justamente com a lógica limitada e egoísta do funcionamento da sociedade baseada no lucro, para podermos discutir saídas de outro tipo, que interessem aos trabalhadores.

Esse debate é central, porque significa que não há saída de fato para a crise, se os trabalhadores aceitarem que o lucro do capital é sagrado e intocável.

CUT e Força Sindical: por dentro e a serviço da lógica do capital

É justamente isso que estão fazendo as centrais sindicais como a Força Sindical, a CUT e a CTB. Todas elas partem do princípio de que a lucratividade das empresas é condição sine-qua-non para que as mesmas mantenham os postos de trabalho e os salários. A partir daí, a busca por “soluções criativas” está condenada a resultar sempre em decisões prejudiciais aos trabalhadores.

É assim que a Força Sindical tem defendido de forma pública um acordo geral com a FIESP, pautado na suspensão dos contratos de trabalho, redução de salários e direitos, com o argumento de que é o único meio de diminuir os gastos das empresas e assim, “evitar demissões em grande escala”. Na verdade, esses acordos nem sequer garantem o mínimo de estabilidade no emprego. A CUT e a CTB, por sua vez, fazem um discurso um pouco diferente, mas na prática implementam os mesmos acordos – não ainda pela central–, mas por meio dos sindicatos a elas filiados.

No entanto, apesar de toda a “boa vontade” das centrais oficiais em defender a lucratividade das empresas, estas não têm demonstrado disposição em negociar – nem sob essas condições rebaixadas.

A conseqüência maior dessas “negociações” entre as centrais pelegas e os empresários tem sido a criação de uma cortina de fumaça atrás da qual os patrões estão demitindo aos milhares todos os dias.

Em vez de se colocar junto aos trabalhadores e chamar à luta – o que a CUT teria feito em outros tempos –, essas centrais cumprem o papel mesquinho de criar ilusões nos trabalhadores da possibilidade de uma saída consensual para a crise. E enquanto tentam manter as aparências, fazem de tudo para impedir qualquer mobilização que possa de fato apontar uma saída dos trabalhadores para a crise, como greves e ocupações das empresas que demitirem.

Apesar de tudo isso, o desemprego e a precarização dos direitos vão fazer com que se desperte o proletariado brasileiro. Após alguns anos de crescimento econômico e ilusões de que o país pudesse crescer ininterruptamente, o impacto da crise já começa a desfazer na consciência dos trabalhadores aquela visão de que o Brasil é diferente do resto do mundo. A depender dos ritmos do agravamento da situação internacional, os novos capítulos da crise poderão ser mais quentes na luta de classes brasileira, assim como já está sendo na Europa.

PROPOSTAS PARA UM PROGRAMA DOS TRABALHADORES CONTRA A CRISE

1) Não às demissões! Lutar para impor uma lei que proíba as demissões e readmita os demitidos!

2) Redução da jornada de trabalho sem redução dos salários!

3) Estatização sob controle dos trabalhadores e sem indenização das empresas que demitirem, ameaçarem fechar ou se transferirem!

4) Reestatização da Vale e demais empresas privatizadas sob controle dos trabalhadores, sem indenização e com readmissão dos demitidos!

5) Não pagamento das dívidas públicas, interna e externa, e investimento desse dinheiro num programa de obras e serviços públicos sob controle dos trabalhadores, para gerar empregos e melhorar as condições imediatas de saúde, educação, moradia, transporte, cultura e lazer. Fim da remessa de lucros para o exterior!

6) Estatização do Sistema Financeiro sob controle dos trabalhadores!

7) Reforma agrária sob controle dos trabalhadores. Fim do latifúndio e do agro-negócio. Por uma agricultura coletiva, orgânica e ecológica voltada para as necessidades da classe trabalhadora!

8) Por um governo socialista dos trabalhadores baseado em suas organizações de luta!

9) Por uma sociedade socialista!

Fusões de bancos provocarão mais desemprego

Ao longo do ano de 2008, quando a crise econômica começou a despontar nos noticiários com o nome de “crise financeira”, foram anunciados vários processos de fusão entre grandes bancos brasileiros. Uma dessas fusões, a compra do ABN/Real pelo Santander, resulta de um processo que reúne dois bancos internacionais que operam no mercado brasileiro, afetando cerca de 50 mil funcionários brasileiros que trabalham nessas instituições. O evento mais bombástico foi a fusão entre Itaú e Unibanco, 2º e 5º maiores bancos do Brasil, respectivamente, que formariam o maior conglomerado bancário brasileiro, com mais de 4.100 agências e 100 mil funcionários.

Para responder a esse novo gigante, ocorreu a estranha compra da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil, um processo em que uma empresa controlada pelo governo federal compra uma empresa do governo do Estado. O BB passaria a ter mais de 100 mil funcionários no seu quadro e ficaria perto de voltar a ser o maior em ativos. A estranheza só se dissipa quando se observa mais de perto o funcionamento do Banco do Brasil, que deixou de ser um banco público para disputar mercado com os bancos privados, adotando as mesmas práticas de superexploração dos funcionários, péssimos serviços e altas tarifas.

Com as fusões, passaria a haver sobreposição de funções entre funcionários de uma mesma empresa, em especial nos departamentos administrativos e de suporte. Em outras palavras, passaria a haver um excesso de funcionários, os quais seriam demitidos. Essa é a ameaça concreta representada pelas fusões. Num primeiro momento, os banqueiros negam as demissões, para ficar de bem com a opinião pública. Mas no médio e longo prazo, a história de concentração no mercado bancário brasileiro mostra que o destino do “excesso” de funcionários é de fato a demissão, ao invés de ser, por exemplo, o aproveitamento nas agências para melhorar o atendimento ao público.

O movimento sindical nacional da categoria bancária, hegemonizado pela Contraf/CUT (PT), não está organizando a luta dos trabalhadores contra as fusões. Para não se chocar com o governo do PT, a Contraf/CUT não contesta a lógica de banco privado com que funciona o BB e muito menos a concentração monopolista do setor bancário brasileiro. A única solução, tanto para os bancários como para a sociedade, é a luta pela estatização do sistema financeiro sob controle dos trabalhadores.

Governo Lula quer privatizar os Correios

O governo Lula preparou um presente nada agradável para os trabalhadores dos Correios, instaurando o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) sob a desculpa de “modernizar” a empresa, mas com objetivo de dar continuidade a privatização dos Correios.

Não é o primeiro projeto que aponta no sentido de privatização dos Correios. Isso vem ocorrendo desde o fim dos anos 80, quando a direção dos Correios contratou uma empresa de terceirização dos carteiros. Depois foi a concessão das franquias, e por último a terceirização da frota de veículos. Em todos os casos, as medidas consistiram em passar para a iniciativa privada serviços prestados pelos Correios, quebrando, com isso, o Monopólio Postal.

Heróicas lutas da categoria conseguiram impedir a continuidade da transferência de serviços para o setor privado. A terceirização do setor de transportes ainda não foi revertida, porque a empresa iniciou o processo em um momento de refluxo da categoria e hoje a maior parte da frota é terceirizada.

O grave de tudo isso é que esse processo conta com a conivência da governista FENTECT (Federação Nacional dos Trabalhadores em Correios) e dos sindicatos dirigidos pela CUT ou pela CTB. As últimas lutas da categoria já tinham se deparado com a necessidade de, além de enfrentar a direção da empresa e o governo, também lutar contra a direção do sindicato e da Federação, que vivem para sabotar a luta dos ecetistas.

Para o próximo período, está colocado o desafio de sairmos à luta contra a privatização dos Correios, e isso significa que nossa luta vai ter que ter quantidade e também qualidade.

É preciso, desde já, organizar uma ampla campanha de defesa do caráter público e estatal dos correios. Para nós, é fundamental que essa luta coloque no horizonte a necessidade de que os Correios fiquem sob controle dos trabalhadores, única forma de garantir o caráter público da empresa e estar à serviço dos trabalhadores.

A CONLUTAS realizou um seminário dia 17 e 18 de Janeiro último, onde reuniu lutadores de vários setores da grande São Paulo, do estado e também de outros estados. Para não decidir de cima pra baixo, ficou acertado que serão feitas reuniões com a base nos setores para discutirmos formas de lutas para barrarmos esse processo.

Para avançar nessa campanha propomos as seguintes medidas: Promover reuniões com a base nos setores, convocar encontros regionais e estaduais de base preparando para um grande encontro nacional de base para que possamos reorganizar a categoria.

Unidade com CUT e Força Sindical?

Chamado à unidade com a CUT e Força Sindical, ajuda ou atrapalha o desenvolvimento da consciência dos trabalhadores

Há alguns dias, a Conlutas enviou uma Carta às centrais sindicais que diz: “Construamos a unidade na luta em defesa do emprego, contra a redução de salários e dos direitos dos trabalhadores”…

“Acreditamos ser necessário, e possível, a unidade concreta na luta contra as demissões e à resistência dos trabalhadores que estão em curso… E que realizemos um Dia Nacional de Protesto, com paralisações e manifestações em todo o país, e que possa apontar para a preparação de formas de luta mais radicalizadas, como a Greve Geral.”

Ora, em princípio, ninguém seria contra a unidade, mesmo limitada a apenas um ponto – a luta contra as demissões – desde que essas centrais estivessem demonstrando uma disposição mínima de lutar contra as demissões.

O problema é que elas estão fazendo o oposto: não apenas barram as mobilizações, como defendem um programa de apoio às reivindicações dos patrões de pedir dinheiro ao estado, redução de jornada com redução de salários, PDV’s (Plano de Demissões Voluntárias), suspensão temporária de contratos de trabalho, antecipação do seguro desemprego, flexibilização de direitos em troca de alguns meses a mais de emprego e depois …demissão do mesmo jeito.

E essas centrais fazem sua propaganda aos quatro ventos. Não há confusão quanto ao que elas defendem. A confusão na cabeça dos trabalhadores é sobre a existência ou não de outra saída…

É nesse ponto que a CONLUTAS deveria estar intervindo com toda a força, desmascarando a traição dessas centrais e apresentando um outro rumo aos trabalhadores.

A questão é justamente a necessidade de disputar a consciência dos trabalhadores contra essas saídas propostas pelas centrais pelegas, e não chamá-las para uma luta conjunta que não tem a menor possibilidade de se realizar, já que o programa dessas entidades é patronal e governista – a não ser que a CONLUTAS ceda ao programa dessas centrais, o que não está colocado.

Ao fazer esse chamado insistente e descolado da realidade, às centrais pelegas, O PSTU faz com que a CONLUTAS perca uma grande oportunidade de se diferenciar e apresentar um perfil claro e completamente oposto ao das centrais servis. Isso em nada contribui para que a classe trabalhadora possa romper definitivamente com esses entraves ao movimento.

Outra defasagem: a ausência de uma discussão mais qualificada junto aos trabalhadores

Por sinal, a ausência de uma intervenção mais qualificada junto aos trabalhadores, a fim de contribuir para elevar seu nível de consciência, tem sido uma marca constante da atuação que o PSTU vem imprimindo à CONLUTAS.

Para ficar apenas em uma defasagem elementar, até agora não tivemos nenhum material nacional em quantidade massiva que possa ser distribuído aos milhões entre os trabalhadores e estudantes, colocando a posição de nossa entidade e fazendo o contraponto com as centrais pelegas. Também não houve o chamado às reuniões das instâncias de base como as estaduais e regionais da CONLUTAS.

Essa defasagem de trabalho ideológico prático junto aos trabalhadores é muito grave, porque não combate a fundo as falsas idéias apresentadas pelo sistema.

Um exemplo disso são as 802 demissões na GM de São José dos Campos, onde o sindicato é dirigido pela CONLUTAS. Não puderam ser evitadas, pois os próprios trabalhadores da fábrica e da região não se dispuseram a ir à greve. Pode-se apontar outros motivos, mas isso também demonstra a falta de um trabalho ideológico mais qualificado, mesmo em um sindicato dirigido há muitos anos pelo setor majoritário na CONLUTAS. O lema “demitiu, parou” demonstrou-se imediatista demais perante a campanha ideológica dos patrões e da mídia, pois chamava a uma ação só depois do ataque.

A situação é ainda mais grave, pois na Schrader Bridgeport Brasil, outra fábrica de São José, a patronal está pressionando o sindicato a aceitar a redução de jornada com redução de salários em 20%, utilizando-se de um documento assinado pelos empregados.

Pode-se alegar as dificuldades do isolamento, mas esses dois exemplos mostram claramente a dificuldade de os trabalhadores enfrentarem a crise desprovidos de uma saída mais de fundo, sem uma consciência anticapitalista e socialista. E, lamentavelmente, a esquerda em geral e o PSTU em particular não tem respondido à altura essa necessidade.

Por isso, alertamos para a importância de uma ampla campanha de agitação e propaganda junto à classe trabalhadora, não para chamar uma unidade artificial com as centrais pelegas, mas para chamar a unidade na luta por uma alternativa dos trabalhadores contra a crise e o capitalismo.

Juntamente ao chamado e a solidariedade às lutas em curso, é preciso apresentar um programa que parta das reivindicações imediatas – a primeira delas: o emprego – e vá em direção à necessidade de que os trabalhadores e suas organizações de luta assumam o controle da riqueza social, pois são os únicos que podem apresentar uma solução real para a crise econômica, social e ambiental.

Um chamado à Esquerda: unidade para construir uma saída dos trabalhadores

POR UM ENCONTRO NACIONAL ANTI-PATRONAL E ANTI-GOVERNISTA PARA ORGANIZAR A RESISTÊNCIA E APRESENTAR UMA SAÍDA DOS TRABALHADORES!

Para se colocar à altura dos acontecimentos, os pólos de aglutinação da esquerda combativa – como a CONLUTAS e a INTERSINDICAL, que não capitularam aos empresários e governos – devem somar força e fazer um amplo chamado a um Encontro Nacional dos Trabalhadores, anti-governista e de luta em defesa do emprego, do salário e da moradia, contra as investidas empresariais e governamentais. Esse Encontro pode se constituir um grande fato político para a classe trabalhadora e se tornar uma referência centralizada para as lutas deste próximo período.

Propomos que esse Encontro seja precedido de Encontros Regionais, como forma de preparação e aglutinação para dar respostas aos problemas locais.

Não podemos nos esquecer que a realização do Encontro de março de 2007 – que aprovou um calendário de luta, com a participação unitária da esquerda em vários momentos daquele ano –, foi fundamental para que as demais centrais se sentissem pressionadas e exigissem do governo Lula o adiamento da Reforma da Previdência, tal como estava prevista.

No entanto, e já naquele momento, foi somente a partir de uma grande pressão dos trabalhadores e ativistas de base que as direções da CONLUTAS e da INTERSINDICAL concordaram em convocar esse Encontro Nacional, que se demonstrou vitorioso.

Hoje, estamos numa situação em que se faz mais necessária ainda a unidade dos trabalhadores para enfrentar os ataques que os governos e a patronal estão deferindo sobre nós. É urgente a construção de um pólo unitário de referência para os trabalhadores – não apenas nas lutas imediatas, mas também para discutir e aprovar um Programa Mínimo contra a crise –, que represente uma saída dos trabalhadores contra os recursos tramados pela patronal, juntamente às centrais pelegas.

Nesse sentido, o Seminário de meio período realizado em Belém por ocasião do Fórum Social Mundial, e que contou com a participação de 800 pessoas, é um passo adiante na retomada da unidade.

Porém, esse Seminário não substitui a necessidade de um Encontro Nacional muito mais amplo, pois diante do agravamento da crise e dos ataques contra os trabalhadores é preciso organizar algo muito maior e construído pela base.

Esse Encontro deve ser realizado em São Paulo ou outro estado do sudeste – principal foco das demissões e pólo de concentração da classe trabalhadora –, e assim reunir um conjunto mais abrangente e representativo de entidades e ativistas que não puderam estar em Belém.

Somente um Encontro preparado a partir da base pode expressar a diversidade dos movimentos e entidades existentes, bem como o envolvimento real nas discussões e decisões, coisa que muitas vezes não acontece na esquerda e que é extremamente importante no momento atual.

Há uma necessidade de os trabalhadores e ativistas serem sujeitos decisivos de suas lutas, e não apenas cumpridores de decisões vindas de cima. Até porque, na maioria das vezes, essas decisões não refletem as necessidades reais do proletariado.

A realização de um Encontro Nacional não se opõe à organização imediata de um Dia Nacional de Luta. Pelo contrário: é possível encaminhar as lutas e simultaneamente preparar os Encontros Regionais e Nacional.

Da mesma forma, um Encontro Nacional não se opõe aos passos necessários para a unificação, já amplamente defendida nestas páginas, entre CONLUTAS e INTERSINDICAL. No entanto, dadas as divergências entre as duas entidades e os debates de concepção colocados, a unificação será necessariamente mais demorada, enquanto a luta contra os ataques do capital é de máxima urgência e deve ser travada agora e com a participação de todos. Além disso, há setores de base de outras centrais que podem estar insatisfeitos e queiram se somar nesse processo de luta.

Assim, por todos os ângulos com que se reflita, a realização de um Encontro Nacional aparece como necessidade prática impostergável da luta dos trabalhadores.

Curiosamente porém, até agora nem a direção da CONLUTAS – formada majoritariamente pelo PSTU – nem a da INTERSINDICAL – hegemonizada por correntes do PSOL – apresentaram essa proposta. Isso é estranho, uma vez que todos afirmam defender a unidade e a democracia de base. Este é um grave erro das grandes correntes e devemos lutar de todas as formas para que seja revertido.

Para tanto, o Espaço Socialista chama todos os ativistas, tanto organizados como independentes, a se somarem a nós no esforço pela realização desse Encontro Nacional, precedido de Encontros Regionais.

No ABC, local duramente castigado pelas demissões e onde o Espaço Socialista tem maior inserção, já estão sendo dados os passos para a realização de um Encontro Regional de lutadores, a partir do envolvimento da subsede da APEOESP – Santo André e outras entidades e correntes da região.

▲ voltar ao índice

O proletariado europeu mostra o caminho

Os dados oficiais dos países europeus confirmam o que os trabalhadores já detectaram na prática há muito tempo: há uma grave crise econômica mundial.

Um recente documento da Comissão da Comunidade Européia (composta por 27 países) é enfático: “a crise financeira ainda não cessou e já está a degenerar numa grave desaceleração da economia no seu conjunto, afectando as famílias, as empresas e o emprego” e ainda “A desaceleração da actividade económica afectará as famílias e as camadas mais vulneráveis das nossas sociedades, fazendo já sentir os seus efeitos em termos de desemprego”.

Sob o ponto de vista dos trabalhadores, o texto é explicito: os efeitos da crise afetam diretamente a classe trabalhadora.

Outro aspecto importante do documento é o reconhecimento, já em outubro de 2008, de que a crise não é só financeira e muito menos isolada, pois atinge a economia capitalista de conjunto: “A crise financeira suscitou questões de governação a nível mundial, que ultrapassam o sector financeiro”.

A novidade dessa nova crise capitalista é o fato de estar no coração do sistema, com países centrais enfrentando grandes dificuldades e adotando medidas que, sob o pretexto de ajudar o povo, utilizam bilhões de dinheiro público para salvar as empresas e bancos.

O sistema financeiro de vários países do continente recebeu socorro dos governos com a injeção de bilhões de euros. O endividamento do Estado tem se tornado um grave problema nas principais economias.

Nenhum analista burguês e nem os governos negam mais: A Europa, que ocupa papel fundamental na economia capitalista, está em recessão. Dados oficiais, divulgados no início desse ano, apontam para um aprofundamento da crise,pois França, Itália, Inglaterra, Alemanha, Espanha,etc apresentaram retração na economia.

E a crise tem uma outra conseqüência: o aumento da competitividade no mercado mundial. Com isso o imperialismo europeu aprofunda os ataques sobre as conquistas dos trabalhadores para reduzir custos com a produção, o que lhe permite melhores condições na competição por novos mercados.

Destacamos também que esse processo ocorre no conjunto dos países da Europa, sejam centrais ou periféricos com desigualdades ou ritmos distintos, mas não significa que estejam “descolados” desse processo mais geral. Essas desigualdades não anulam a caracterização fundamental de que todos, em maior ou menor grau, são parte dessa crise.

tanto lá quanto cá, os trabalhadores são as vítimas

A solução capitalista para a crise passa por adotar medidas que garantam a manutenção do lucro. Dois mecanismos principais têm sido adotados para a preservação das empresas: 1)a intervenção do Estado (desmascarando de vez o neoliberalismo de que o Estado não deve intervir na economia) com liberação de verbas públicas para bancos e empresas, ou na forma de incentivo fiscal ou mesmo de aplicação direta como a compra de ações e papéis podres. 2) A aplicação direta, por parte de empresas e governos, de ações que atinjam os direitos trabalhistas (como redução de jornada com redução de salário, por exemplo) e aumente as demissões.

Destacamos duas questões em relação ao desemprego nesse período: 1)grande parte das demissões é promovida por empresas/bancos que recebem ajuda do Estado; 2) Essa eliminação de postos de trabalho é uma das características centrais e atuais do capital, pois o aumento do desemprego estrutural está aliado ao desenvolvimento tecnológico e as novas formas de gerenciamento aplicados à produção e fazem com que se reduza drasticamente o trabalho humano.

Podemos observar melhor esta dinâmica através dos números apresentados no relatório Tendências mundiais de emprego em 2009 da “suspeita” OIT que aponta para o fechamento de 50 milhões de postos de trabalho nesse ano, o que elevaria para 230 milhões de pessoas desempregadas no mundo. Além dos números que evidenciam a situação de miséria no planeta, pois de 3 bilhões de pessoas empregadas: 1,3 bilhão ganha até 2 dólares diários e 489,7 milhões ganham menos de 1 dólar por dia.

o velho continente presencia uma nova onda de lutas

Na Europa o desemprego não pára de crescer.Dados das agências oficiais apresentam: Na Alemanha são mais de 3,2 milhões de desempregados podendo chegar a 4 milhões em menos de 1 ano; na Espanha os desempregados também já passaram dos 3 milhões; Na Inglaterra a expectativa é de que em 2010 serão mais de 3 milhões,50% maior que o número de 2008. Na França existem mais de 2 milhões de desempregados. Nos países do antigo “bloco soviético” o desemprego médio é de 10%. Apesar dos governos negarem, a tendência geral é que o desemprego continue aumentando, pois todos os dias os grandes monopólios/oligopólios imperialistas continuam informando milhares de cortes de postos de trabalho.

A crise, a ameaça de desemprego e os ataques que a burguesia está desferindo contra os trabalhadores estãocolocando em cena atores importantes da luta de classes mundial: os trabalhadores e jovens do velho continente. As lutas que a juventude européia protagoniza e as recentes manifestações do proletariado europeu são apenas demonstrações da criação de novas possibilidades para luta de nossa classe.

Essas lutas representam a continuidade de um processo anterior que vinha se desenvolvendo já há algum tempo:

Bélgica: no mês de outubro os trabalhadores – públicos e privados – desencadearam a mais importante luta dos últimos tempos. A paralisação alcançou trabalhadores metalúrgicos, dos Correios, do transporte público, da indústria automobilística Audi e dos supermercados Carrefour. O destaque é que essa luta ocorreu mesmo com as direções sindicais defendendo apenas mobilizações para “pressionar” o governo.

Na França, também no mês de outubro, trabalhadores da Renault da região de Sandouville realizaram uma importante greve contra a demissão de 1000 trabalhadores. Um fato interessante foi essa greve obrigar Sarkozi a cancelar uma viagem programada para essa fábrica, sob a alegação de “que não é conveniente ir a uma fábrica em luta”. O processo de mobilização se estendeu para dezembro com a luta de estudantes e professores contra uma proposta francesa de reforma no ensino secundário que, entre outras coisas, geraria o saldo de mais de 13 mil demissões de professores.

Essas mobilizações, na mesma época em que ocorriam na Grécia, obrigaram o governo francês a recuar nessa reforma e nas discussões sobre flexibilização de leis trabalhistas.

O ano de 2009 começa com várias mobilizações de sem-teto, metalúrgicos e funcionários públicos. Nesse contexto de surgimento de movimentos sociais destacam-se grupos de desempregados e trabalhadores denominados de “Robin Wood dos supermercados” que se reúnem para saquear supermercados em Paris e outras cidades, como Rennes e Grenoble e depois distribuir para os pobres.

Esse processo de lutas culminou em 29/02 em uma greve geral de trabalhadores do setor público e privado e do movimento estudantil. Paralisou diversas repartições públicas e teve a adesão do setor de transportes. A greve foi motivada, além do acúmulo das tensões anteriores, pela tentativa do Governo Francês de impor aos trabalhadores uma reforma previdenciária que tem em sua pauta, inclusive, a elevação do tempo de contribuição, e busca retirar dos trabalhadores vitórias há muito conquistadas.

Com a participação de um milhão e meio de trabalhadores esta manifestação transformou-se em uma das maiores dos últimos anos. Condena-se não só a gestão da crise por Nicolas Sarkozy, mas também os próprios fundamentos da solução capitalista para as crises, que reserva ao trabalhador a miséria.

O caráter massivo e unitário da greve – que contou com trabalhadores das empresas automobilísticas, da construção civil, bancários, químicos, funcionários públicos, trabalhadores dos Correios, de hospitais e estudantes – é uma demonstração importante de que o proletariado está percebendo a necessidade de lutas unificadas pela defesa da classe e serve de indicativo para os demais trabalhadores do mundo de como devemos enfrentar a crise.

No mês de dezembro a Espanha também foi sacudida por mobilizações estudantis contra o “plano Bolonha”, uma reforma universitária que abre a possibilidade de privatização da educação. Antes, em novembro, os trabalhadores da Nissam já haviam realizado uma importante mobilização contra a demissão de mais de 1600 trabalhadores e com a invasão da sede da empresa.

Outro importante processo de mobilização foi o protagonizado pelos estudantes, professores e pais de alunos na Itáliacontra a lei Gelmini (ministra da Educação) que corta quase 8 bilhões de euros das verbas para a Educação, ameaça de desemprego 130 mil professores nos próximos anos com a redução para 1 professor por sala (desde a década de 70 são três professores por sala de aula no ensino primário), separa em classes distintas imigrantes e italianos e inicia um processo de privatização das universidades. Somente em Roma as mobilizações reuniram mais de 1 milhão de pessoas, além de manifestações em cidades importantes como Milão, Sicília, Turin e outras. Mas infelizmente o governo de Berlusconi conseguiu impor essa reforma e o movimento retrocedeu.

Sem dúvida, a mais importante mobilização do velho continente ocorreu na Grécia no mês de dezembro. Iniciada contra o assassinato pela polícia do jovem Alexis Grigoropoulos logo se espalhou por várias cidades. Atenas era o centro e a “gota d’água” para os protestos foi ação covarde da polícia. A situação política e econômica – com milhares de trabalhadores vivendo abaixo da linha da pobreza e um alto nível de desemprego que, oficialmente, alcançou 23% – colocou a juventude como principal vítima. A maioria dos jovens quando terminam seus estudos não conseguem emprego e quando conseguem os salários não passam dos 600 euros, constituindo o que os gregos chamam de “geração dos 600 euros”.

Expressando um processo muito mais profundo de descontentamento social as mobilizações logo se espalharam e várias categorias se incorporaram à luta com a realização de greves e manifestações em conjunto com os estudantes, o que constituiu uma importante aliança para a luta e permitiu caráter de classe mais definido. O ápice desse processo foi a greve geral de 10 de dezembro, que paralisou os principais centros econômicos do país.

uma vitória dos trabalhadores da europa pode ser decisiva

A vitória dos trabalhadores europeus, pela sua força política e social, é decisiva para a luta de classes em nível mundial. Uma burguesia poderosa, como a da Europa, merece um proletariado poderoso que em movimento coloca uma nova perspectiva para a luta dos trabalhadores no mundo. Está nos países imperialistas a principal frente de batalha do proletariado mundial. Na luta de classes podemos dizer que os ventos do norte movem moinhos.

Não acreditamos que se tenha apagado da memória dos trabalhadores europeus os feitos heróicos e históricos que seus antepassados protagonizaram. As revoluções do início do século XX foram vitórias espetaculares sobre a burguesia e o imperialismo.

Assim, acreditamos que no próximo período o proletariado europeu continuará no caminho das lutas. Serão lutas de vida ou morte, pois ou avançaremos nas nossas lutas ou deixaremos o caminho para a burguesia jogar sobre as nossas costas os custos da crise por ela provocada. Como em todas as crises a saída para o capitalismo tem sido o aumento da barbárie e da miséria de populações inteiras.

A crise, por ser global, envolve todos os países, tanto de economia imperialista quanto os de economia dependente. O capital é único. A crise é única em todo o mundo e nos possibilita afirmar que o responsável por seus efeitos devastadores é o sistema capitalista.

Sendo assim, cada luta de trabalhadores que acontece no mundo é a nossa luta. Somemo-nos em cada uma delas com solidariedade e apoio. Fortalecemos cada uma delas colocando-nos em movimento. Unimo-nos em cada luta para destruirmos o que não serve mais e para construirmos uma sociedade socialista.

Estados Unidos: muda o chefe, mas o inimigo é o mesmo

Obama e a crise

A eleição de Obama responde a uma necessidade do imperialismo estadunidense de recuperar sua legitimidade política e reconstruir a coesão ideológica em torno da idéia da viabilidade do capitalismo, no momento mesmo em que o sistema é desafiado por uma de suas mais sérias crises. A função da “Obamamania” que tomou conta do mundo é prover um substituto ideológico para o neoliberalismo, cuja hegemonia nas últimas décadas produziu uma crise tão catastrófica, que não há mistificação capaz de ocultar.

A eclosão inevitável das crises periódicas faz com que, nos momentos em que elas apareçam – como agora –, a burguesia seja obrigada a admitir a crise. Não só isso, a burguesia precisa fazê-lo com grande estardalhaço, pois essa é a única maneira de fazer a classe trabalhadora aceitar o encargo de pagar a conta da crise. A classe trabalhadora precisa ser obrigada a aceitar passivamente as demissões, o rebaixamento de salários, a perda de direitos, o corte de serviços públicos, a proibição de todo protesto ou luta e até mesmo as guerras de extermínio. Todas essas medidas precisam ser apresentadas como inevitáveis, pois “não há outra alternativa”.

Por outro lado, ao admitir abertamente a existência da crise, a burguesia corre um sério risco de ver questionada a própria legitimidade do sistema capitalista. O discurso de que “não há outra alternativa” pode ser contestado. Nos momentos de crise, a classe trabalhadora tem a possibilidade de perceber que o sistema capitalista não funciona, que tudo o que os patrões, políticos e intelectuais burgueses dizem é mentira, que tudo não passa de uma armadilha para fazer os trabalhadores aceitarem a exploração e a miséria. Em outras palavras, a crise abre a oportunidade para que os socialistas mostrem aos trabalhadores a necessidade de superar o capitalismo e construir um modo de produção socialista e racional, voltado para o atendimento das necessidades humanas.

Abre-se então uma disputa ideológica, um confronto de alternativas para a humanidade. Os socialistas tem a seu favor a própria realidade dos fatos, que aponta para a necessidade de superar o capitalismo e evitar o aprofundamento da miséria, da barbárie e a própria destruição da humanidade. Por seu lado, a única arma da burguesia é a mistificação. A classe dominante precisa encontrar uma maneira de reciclar a crença na possibilidade do capitalismo continuar funcionando. Precisa encontrar uma maneira de dizer aos trabalhadores que não é preciso lutar, que não é preciso revolucionar a sociedade, que tudo pode se resolver por si mesmo. A principal maneira de dizer isso é através das eleições para o Estado burguês. Por meio da eleição de um novo governante, diz a burguesia, todos os problemas serão resolvidos.

É nesse contexto que acontece a eleição de Barack Hussein Obama para a presidência dos Estados Unidos, principal potência imperialista e epicentro da atual crise econômica. Obama é a alternativa interna do sistema. É o conto de fadas que será impingido aos trabalhadores para que todos acreditem que, se até mesmo um negro pode “chegar lá”, então ainda há esperança.

Obama e os negros

A escolha de um negro não é nada casual. Os negros sempre foram o setor mais explorado e marginalizado do proletariado. Sempre foram alvo de violência, preconceito e discriminação. A divisão dos trabalhadores em frações diferenciadas a partir do elemento da cor da pele sempre foi útil para que a burguesia impedisse a união da classe. A disputa entre um setor “privilegiado” e um setor “excluído” pelas vagas cada vez mais escassas no mercado de trabalho faz com que a burguesia possa reduzir o preço geral que paga pela força de trabalho.

Ao mesmo tempo, essa dupla condição de exploração em função da classe, e opressão em função da cor da pele, gera na população negra a demanda da aceitação e da igualdade. Essa demanda pode ser administrada pela burguesia sem que os fundamentos da divisão de classe sejam questionados. A burguesia pode conceder uma igualdade abstrata e formal aos negros para que estes se sintam representados. Pode até mesmo admitir um negro como presidente do principal país imperialista.

O negro Obama se tornou a esperança de milhões de negros no seu país e no mundo inteiro. Entrou em ação a todo vapor o mecanismo da mistificação pelo qual a classe trabalhadora do mundo inteiro, negra ou não, pode ser levada a acreditar nas virtudes do capitalismo e de seu regime político de democracia representativa. Ao invés de lutar contra a divisão da sociedade em classes, os trabalhadores passam a festejar a aceitação de “um dos seus” no lugar principal do palco.

Obama e o espetáculo

A democracia burguesa consegue assim fazer com que a política deixe de ser uma disputa substantiva entre alternativas societárias e passe a ser uma disputa vazia de imagens. Em vez de lutar por um outro projeto de sociedade, os trabalhadores são induzidos a festejar uma outra imagem de governante. Ao invés de se discutir o conteúdo de classe da política (os interesses de qual classe social ela atende), passa-se a discutir a identidade do aplicador dessa política. O conteúdo da política permanece sempre o mesmo, mas a política não discute o conteúdo, apenas a aparência, reduzindo-se assim a um mero espetáculo, um jogo de cena. Obama virou um superstar, um “astro do rock”. Sua cerimônia de posse em 20/01/09 se transformou num circo para celebridades da indústria cultural glamourizarem o novo presidente com um verniz pop. Imagens da cerimônia circularam pelo mundo numa espécie de apoteose, como se o próprio Messias tivesse descido à Terra.

Espetáculos semelhantes têm se repetido também na América do Sul. O Chile elegeu uma mulher, a Bolívia elegeu um índio, o Paraguai elegeu um bispo e o Brasil elegeu um operário. Nada disso trouxe mudanças positivas substanciais para a vida da classe trabalhadora desses países, pois o sistema sócio-econômico capitalista, baseado na apropriação privada do trabalho coletivo, continuou em vigor. Nenhuma dessas figuras tinha o propósito de abolir o capitalismo; ao contrário, funcionaram como instrumentos para preservar o sistema, manipulando as esperanças dos trabalhadores e impedindo a eclosão de lutas.

Obama terá o mesmo papel dessas figuras da política do espetáculo. Não é coincidência o fato dele ter usado em seu discurso de posse o mesmo bordão da campanha de Lula em 2002: “a esperança venceu o medo”. Obama será uma espécie de Lula global, o gestor do ataque aos trabalhadores revestido de imagem amigável. O Estado é o “comitê gestor dos negócios da burguesia” (na definição de Marx), e Obama, na qualidade de dirigente do principal Estado burguês do planeta, foi eleito para defender os interesses do imperialismo estadunidense.

Obama e a burguesia

O desgaste da imagem dos Estados Unidos ao longo da administração Bush e o crescimento de um sentimento “anti-Estados Unidos” no mundo inteiro, obrigaram a burguesia a modificar sua tática. Um outro perfil de governante seria necessário para aplicar a mesma política. Para produzir essa ilusão de mudança sem mudar nada de fato, a burguesia tirou da cartola um político do Partido Democrata. Desde o início da corrida eleitoral, tornou-se evidente que o próximo presidente estadunidense sairia da disputa interna entre Obama e Hillary Clinton pela indicação do Partido Democrata. Não por acaso, essa disputa foi uma das mais acirradas em todos os tempos e foi acompanhada com grande interesse no mundo inteiro.

Uma vez eleito, Obama buscou construir um governo de unidade da burguesia. Para o cargo de Secretária de Estado (equivalente ao de ministro das relações exteriores), ele convocou nada menos do que sua rival na disputa épica de meses atrás, a própria Hillary Clinton. Convém lembrar que a política exterior da era Clinton foi marcada pela afirmação da supremacia imperial dos Estados Unidos, pelo “consenso de Washington”, pela imposição do neoliberalismo, pelos ataques aos direitos dos trabalhadores no mundo inteiro, pelas privatizações, pelos tratados de “livre comércio” que violaram a soberania de dezenas de países, pela escalada do poder das transnacionais, pela desregulamentação financeira internacional; e também pelas intervenções militares contra a Sérvia (então Iugoslávia), a Somália e os bombardeios e sanções que sangraram o Iraque à exaustão – tornando o país presa fácil para Bush poucos anos depois. Por último, convém lembrar que foi a administração Clinton que patrocinou os acordos de Oslo, pelos quais a OLP reconheceu o Estado de Israel e colocou o movimento de resistência nacional palestino no beco sem saída em que se encontra hoje.

As primeiras declarações de Obama e Hillary sobre política externa sinalizam a mudança do eixo da agressão imperialista em direção ao Irã. Diferentemente do Afeganistão, devastado por três décadas de conflito, e do Iraque, sucateado por mais de uma década de bombardeios e bloqueio econômico, o Irã é uma potência de médio porte, um país populoso, coeso, fortemente centralizado por sua direção política, disposto a resistir e capaz de mobilizar amplos contingentes internacionais de combatentes para a guerra assimétrica contra o império. Na última oportunidade em que Bush ameaçou mais diretamente o Irã, cerca de 40 mil voluntários se alistaram para ser homens-bomba e explodir alvos de interesse do imperialismo pelo mundo. Não contente com o atual atoleiro que se encontra no Iraque e no Afeganistão – dos quais aliás não vai haver tão cedo uma retirada, apesar dessa ter sido a principal promessa de campanha de Obama –, o imperialismo prepara uma catástrofe ainda maior.

Para o cargo de Secretário do Tesouro, Obama convocou Timothy Geithner, que foi dirigente da seccional de Nova York do FED (Banco Central) na era Clinton, quando a desregulamentação financeira produziu a bolha especulativa das empresas “ponto-com”. Um dos principais assessores econômicos de Obama será Paul Volcker, veterano presidente do FED na era Reagan e responsável por uma violenta alta dos juros no início da década de 1980, a qual precipitou a crise da dívida externa na América Latina, arrastando vários países para a recessão e trazendo a miséria para dezenas de milhões de trabalhadores.

Como Secretário de Defesa, Obama manteve Robert Gates, comandante do maior aparato militar da história, nomeado por Bush em 2006 e entusiasta das invasões do Iraque e do Afeganistão. A manutenção de um Secretário de Defesa quando há mudança de partido na Casa Branca é um fato inédito na história política estadunidense.

Como se não bastasse, foi criado um cargo de “Chief Performance Officer”, para o qual foi indicada Nancy Killefer, ex-executiva da firma de consultoria McKinsey & Co. A função desta representante de Wall Street no governo será realizar os cortes no orçamento com os quais a nova administração tentará combater o déficit público total que já chega a US$ 10,7 trilhões. Os cortes não serão feitos no orçamento do Pentágono de Robert Gates, naturalmente, mas nos programas de saúde pública e bem-estar social, já bastante precários, que atendem as famílias pobres nos Estados Unidos – a maioria negros e latinos, justamente o grosso dos eleitores de Obama.

É importante destacar que Obama não está fazendo todas essas concessões por conta da força política do Partido Republicano. Ao contrário, além de ganhar a Casa Branca, o Partido Democrata tem folgada maioria no Senado e na Câmara dos Deputados, de modo que Obama teria condições de aprovar facilmente quaisquer mudanças que quisesse. Acontece que Obama não foi eleito para trazer “a mudança que precisamos”, como dizia seu slogan de campanha, mas para garantir a continuidade que o imperialismo precisa.

Como diz a célebre frase do personagem de Lampedusa, a burguesia optou por “mudar algo para que tudo permaneça o mesmo”.

Palestina: a heróica resistência de um povo

O sionismo e as origens de Israel

Os 22 dias de ataques aéreos e terrestres de Israel contra Gaza entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009 produziram 1.300 mortos, 5.300 feridos, 5.000 casas destruídas, 41 Mesquitas explodidas, 5 cemitérios bombardeados, 16 prédios públicos, escolas da ONU e hospitais totalmente destruídos e 80 mil desabrigados (dados dos siteswww.vivapalestina.com.br e www.palestinalivre.org).

Esse crime é mais um capítulo de uma longa história de invasão territorial, roubo de terras, violação de direitos humanos, opressão, tortura, morte, limpeza étnica e genocídio de que os palestinos têm sido vítimas. Antes mesmo da criação do Estado de Israel em 1948, havia um movimento de colonização da Palestina por judeus europeus organizados em torno da ideologia sionista. Nas décadas de 1920 e 30, invasores sionistas já perpetravam ataques contra os palestinos, destruindo aldeias inteiras, matando indiscriminadamente populações indefesas, roubando suas terras e fontes de água, com a conivência da administração colonial britânica.

O sionismo (que tira seu nome da fortaleza de Sião, cidadela dos judeus na Jerusalém dos tempos bíblicos), arregimentava colonos na Europa com a proposta de um “lar nacional” para os judeus. A linguagem do sionismo era semelhante à dos movimentos do nacionalismo burguês do século XIX. Sua prática era idêntica à do processo de formação das “colônias brancas” que caracterizou a expansão do imperialismo para regiões como a África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, baseada no massacre dos povos originários. O sionismo escolheu a Palestina para abrigar esse lar nacional e ignorou a existência de uma população nativa, a maioria de origem árabe e religião muçulmana, que já habitava a região por praticamente dois milênios. Criou-se o mito da “terra sem povo para um povo sem terra”, fundamentado no rebaixamento dos palestinos para a condição de algo abaixo do humano.

Realizou-se uma operação ideológica semelhante àquela que narra a história da América como um “descobrimento”, ignorando a existência nesse continente de cerca de 70 milhões de nativos, que puderam assim ser exterminados pela conquista européia. A construção ideológica que atribui a condição de sujeito exclusivamente aos povos dos países imperialistas e nega aos povos dos países periféricos o estatuto de seres humanos repetiu-se na Palestina com a invasão sionista.

A política de limpeza étnica permaneceu a mesma ao longo dos últimos 60 anos que se passaram desde a criação de Israel. Para dar legitimidade a tal política, os sionistas contaram com o favor da opinião pública dos países imperialistas, chocados com a revelação do extermínio de milhões de judeus europeus no curso da II Guerra. O Holocausto forneceu um álibi para as ações do sionismo. Como se já não bastasse a crueldade dos crimes cometidos contra os palestinos, o sionismo adicionou a tais crimes uma pérfida mentira ao vincular a expansão imperialista de Israel sobre a Palestina com a necessidade da “defesa do povo judeu”, convertido em vítima perpétua. O fato dos judeus terem sido vítimas da “solução final” nazista foi usurpado pelo sionismo como salvo-conduto para cometer seu próprio extermínio sobre os palestinos.

A falência da ONU e a tragédia palestina

Logo em seu início, o sionismo não era majoritário entre os judeus europeus e estadunidenses. Muitos judeus (entre os quais nomes como Albert Einstein e Hannah Arendt) protestaram contra os métodos do recém-criado Estado de Israel, que oficializavam as práticas de invasão colonial das décadas anteriores. Inclusive no interior de Israel sempre houve oposição à política de limpeza étnica contra os palestinos. Gradativamente, porém, a oposição ao sionismo se tornou cada vez mais minoritária entre os judeus, dentro e fora de Israel, a ponto de tornar-se politicamente impotente para impedir a escalada expansionista. Criticar o sionismo passou a ser sinônimo de concordar com o nazismo, infâmia que ninguém na Europa e Estados Unidos, judeu ou não judeu, queria atrair sobre si. Ao invés de contestar essa usurpação moral, preferiu-se fazer vista grossa aos crimes de Israel, afinal as vítimas eram “apenas palestinos”.

Tentando satisfazer esse estado de espírito da opinião pública, a ONU baixou uma salomônica resolução em 1947 que retirou a região do controle imperial britânico e dividiu o território em dois novos países independentes, Israel e Palestina. A resolução foi parcialmente implantada em 1948 com a criação apenas do Estado de Israel. A divisão do território em 56% para Israel e 43% para a Palestina (o 1% restante seria a cidade internacional de Jerusalém) já representava um avanço muito grande em relação ao território até então colonizado (invadido) pelo sionismo. Não contente com isso, Israel invadiu nesse mesmo ano grande parte do território destinado à Palestina, mantendo-se fora apenas da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Nas décadas seguintes prosseguiram a invasão e a ocupação sistemáticas do território palestino. O Estado palestino jamais foi criado e todas as resoluções da ONU a respeito foram impunemente desobedecidas por Israel. Chegamos hoje à situação absurda em que 100% do território originalmente destinado a ser parte do Estado palestino foi ocupado por Israel.

O povo palestino se divide hoje em 1,2 milhões que residem em Israel (nos territórios tomados em 1948), 1,5 milhões na faixa de Gaza e 2,5 milhões na Cisjordânia (ocupados em 1967), além de outros 6 milhões expulsos de suas terras que constituíram uma diáspora espalhada por campos de refugiados na Jordânia e no Líbano. Os palestinos dos territórios ocupados vivem sob constante cerco policial do Estado israelense, separados por muros e postos de controle do exército nas estradas, impedidos de ir e vir, de se comunicar entre si, de buscar trabalho. Para completar, Israel ocupou as terras férteis da Cisjordânia, assentou colonos nessas terras e tomou o controle das fontes de água, relegando os palestinos à miséria perpétua.

O caso Israel-Palestina foi desde o início uma das mais eloqüentes demonstrações da impotência da ONU para servir como instrumento efetivo para a paz no mundo. A ONU jamais teve força para impor qualquer resolução sobre Israel, que sempre contou com a cobertura dos Estados Unidos. Em última instância, a ONU funcionou como um mero instrumento diplomático do imperialismo estadunidense, servil a seus interesses, conivente com seus crimes, mas dura com seus adversários.

Os países árabes e Israel

A primeira reação dos países árabes, já em 1948, foi de sair em guerra contra Israel (Egito, Síria, Jordânia e Líbano atacaram Israel e foram derrotados). Seguiram-se as guerras de 1956, 1967 (quando foram ocupadas a faixa de Gaza e a Cisjordânia), 1970, 1973 e 1982, com a vitória sempre pendendo para o lado do sionismo. A resistência palestina se organizou na Organização para Libertação da Palestina (OLP), que inicialmente agrupava diversas correntes políticas e se recusava a reconhecer Israel. Em 1982 Israel invadiu o sul do Líbano, intervindo na guerra civil que sangrava o país para expulsar de lá a OLP. De passagem, o comandante da operação e depois primeiro-ministro israelense Ariel Sharon permitiu que milícias libanesas cristãs de extrema-direita atacassem os campos de refugiados palestinos de Chabra e Shatila, matando mais de 3 mil pessoas, a grande maioria não-combatente, inclusive mulheres e crianças.

O agravamento da opressão nos territórios ocupados deu origem a duas “Intifadas”, a revolta dos palestinos nos territórios ocupados, em 1987-1993 e em 2000-2005, quando jovens palestinos combateram com pedras os tanques de guerra israelenses. Em 2006 Israel invadiu o novamente o Líbano para destruir o Hizbolá (organização enraizada entre os refugiados palestinos naquele país), mas depois de provocar grande devastação, foi obrigado a se retirar sem conseguir seu objetivo. Desmoralizado, o exército israelense buscou vingança com o recente ataque a Gaza, castigando uma população muito mais pauperizada para puní-la por seu apoio ao Hamas.

Ao longo dessas 6 décadas, importantes mutações se produziram no movimento de resistência palestino. Inicialmente, os palestinos chegaram a contar com o apoio de países árabes, que saíram em guerra contra Israel. No contexto da Guerra Fria, nos anos 1950 e 60, despontou o movimento dos “países não-alinhados”, que tentavam de alguma forma se manter equidistantes dos blocos liderados pelo imperialismo estadunidense e pela burocracia soviética. Dentro do movimento dos não-alinhados se localizava o chamado “nacionalismo árabe”, liderado por figuras como o líder egípcio Gamal Abdel Nasser. O Egito de Nasser chegou a realizar uma reforma agrária, distribuindo terras aos camponeses, algo inédito desde o tempo dos faraós (a reforma está sendo revogada pelo atual governante do Egito, Hosni Mubarak).

As limitações do nacionalismo árabe (como do restante do movimento dos não-alinhados), sua direção burocrática e pequeno-burguesa, a manutenção do capitalismo, impediram a auto-organização das massas árabes e sua mobilização por seus próprios interesses de classe. Com isso, os líderes nacionalistas foram derrotados pela direita e pelo imperialismo. O líder nacionalista do Irã, Mossadegh, foi derrubado por um golpe de Estado organizado pela CIA em 1953. Nasser foi sucedido por Anuar Sadat, que assinou um tratado de paz com Israel, em 1978, traindo a causa palestina. A capitulação do Egito a Israel foi a primeira no mundo árabe. A maior parte dos governos árabes cedeu aos poucos às pressões dos Estados Unidos e deixou de apoiar a causa palestina.

A capitulação da OLP

A OLP se viu gradativamente isolada e enfraquecida. Para completar sua derrota, Israel estimulou secretamente a formação de grupos fundamentalistas islâmicos, como o Hamas, para polarizar com as correntes laicas no interior da OLP, na década de 1980. Essas correntes laicas se tornaram progressivamente menos radicais e perderam apoio de massa. Para continuar liderando a OLP, organizações como o Fatah, de Yasser Arafat, terminaram por ceder à pressão de Israel e dos Estados Unidos, assinando os acordos de Oslo, em 1993, reconhecendo a existência de Israel, ou seja, legalizando as ocupações criminosas de 1948, em troca da promessa vaga de retirada dos territórios ocupados em 1967 e de estabelecimento de um Estado palestino.

Quando Israel esboçou a possibilidade de se retirar dos territórios ocupados e consolidar a paz com a OLP, o primeiro-ministro Ytzak Rabin foi assassinado pela extrema direita fundamentalista israelense, em 1995. A criação do Estado palestino, promessa do acordo de Oslo, permaneceu no papel. Em seu lugar foi criada a Autoridade Nacional Palestina (ANP), com jurisdição sobre Gaza e Cisjordânia, uma caricatura de Estado, sem qualquer viabilidade econômica e sem autonomia política e financeira. A ANP depende do envio de verbas dos Estados Unidos e da Europa, condicionada ao controle policial da população palestina, ou seja, à repressão de seu próprio povo. O Fatah, cada vez mais corrupto, aceitou se prestar a esse papel de manter a ordem nos territórios ocupados. A incapacidade do Fatah de melhorar a vida dos palestinos, o que é impossível sem combater o controle israelense dos territórios ocupados, fez com que o partido perdesse popularidade e fosse derrotado pelo Hamas nas eleições da ANP em 2006.

O imperialismo desconheceu a expressão da vontade soberana do povo palestino nas eleições e negou-se a aceitar um governo do Hamas. O envio das verbas que mantém a ANP foi cortado e a miséria se aprofundou. O Fatah tentou um golpe de Estado contra o Hamas em 2007 e foi expulso da faixa de Gaza. Desde então Israel recrudesceu a repressão sobre os territórios ocupados, passando a executar incursões militares periódicas e chacinas, além de impor um bloqueio econômico sobre Gaza que reduziu o território a um campo de concentração, culminando nos ataques de 2008/09.

Traídos por suas lideranças tradicionais, os palestinos passaram a lutar contra um inimigo muito mais poderoso por meio de ataques de homens-bomba contra a população civil em Israel. Isso contribuiu para atrair a antipatia mundial contra a causa palestina. Os israelenses passaram a ser apresentados como vítimas e os palestinos como algozes impiedosos de uma população indefesa, quando a verdade está muito mais próxima do oposto. Israel é apresentado como representante da democracia no Oriente, mas na verdade é um Estado militarizado, controlado por uma burocracia militar espalhada por todos os setores da administração civil. O serviço militar é obrigatório para as mulheres por dois anos e para os homens por três. Reservistas podem ser convocados a qualquer momento para compor um dos exércitos mais fortes e bem equipados do mundo, uma aberração desproporcional num país de 6,9 milhões de habitantes (dos quais 24% não são judeus).

Movimentos internos contra a guerra e a ocupação são fortemente perseguidos e encarados pela maioria da população como traição à pátria e conivência com o terrorismo. Todos os partidos com representação parlamentar (inclusive a “esquerda” trabalhista) apóiam a ocupação. Para os militares e religiosos de extrema-direita, a guerra é uma necessidade constante. Israel precisa ser mantido em estado de alerta, por meio da ameaça permanente do terrorismo islâmico, real ou imaginária, para que se possa legitimar a manutenção do aparato militar.

O fundamentalismo

Numa suprema ironia, o Hamas, que foi secretamente financiado por Israel em sua origem (assim como a Al Qaeda foi organizada pelos Estados Unidos), se tornou décadas depois a única esperança de resistência dos palestinos, por herdar a bandeira histórica do movimento e se recusar a reconhecer Israel. Apesar de suas origens espúrias, o Hamas se credenciou como representação da resistência palestina devido ao seu trabalho assistencial e à firmeza de sua força militar na luta contra a ocupação.

O Hamas, assim como o Hizbolá, que organiza a resistência dos refugiados no Líbano, são subprodutos do fenômeno global do crescimento do fundamentalismo islâmico, uma resposta dos povos árabes à desarticulação do velho nacionalismo. As direções políticas árabes, burguesas e autoritárias, dobraram-se todas aos Estados Unidos, gerando ódio de suas populações. Sadat, que assinou o acordo de paz com Israel, foi assassinado por fundamentalistas egípcios em 1981, sendo sucedido por Mubarak, no poder até hoje.

A revolta popular que derrubou o governo títere dos Estados Unidos no Irã, em 1979, terminou hegemonizada pelo setor fundamentalista, liderado pelo clero dos aiatolás, no que foi chamado de “revolução islâmica”. Desde então o Irã tem se tornado o modelo político e o sustentáculo material de diversos movimentos fundamentalistas espalhados pelo mundo árabe e além. A linguagem apocalíptica do fundamentalismo, seu chamamento à “guerra santa” contra o “grande satã” (Estados Unidos e sua marionete, Israel), sua promessa de paraíso para os mártires que se imolarem pela causa; substituíram a linguagem racional das reivindicações historicamente fundamentadas da causa nacional palestina e árabe.

Para completar, a mídia burguesa ocidental convenientemente transforma o conflito árabe-israelense numa luta entre o “povo escolhido” da Bíblia judaico-cristã e os bárbaros malignos do islamismo satânico. A indústria cultural hollywoodiana colabora com a campanha antiárabe por meio da construção do estereótipo do árabe como terrorista. O cinema hollywoodiano periodicamente reaviva com brilhantismo a memória do Holocausto, o que está correto, mas se omite criminosamente quanto à tragédia palestina em curso.

A geopolítica do petróleo